Nachdem wir nun die ein oder andere Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zurück gelegt haben, kann ich das ein oder andere zum israelischen Nah- und Fernverkehr sagen. Die wichtigste Erkenntnis ist, dass man ankommt. Meistens sogar recht pünktlich. Dabei hatte ich nie das Gefühl, dass es einen wirklich großen Unterschied macht, ob man Bus oder Bahn fährt. Vielmehr fand ich die Busfahrten angenehm, da sie den gleichen Komfort bieten wie Züge (ja, WLAN und USB-Ladeports) und trotzdem ähnlich lange aber zu einem günstigeren Preis fahren.

Während ich diese Zeilen schreibe, fährt der Bus in einen Stau, der sich in den nächsten zwei Stunden nicht auflösen würde – und der restliche Tag würde mich auch lehren, was es wirklich heisst, mit den „Öffis“ unterwegs zu sein. Nämlich, dass reisen auch in Zeiten von WLAN, USB-Ladeports, Apps und GPS auch immer noch spannend sein kann. Das war am 02. Februar – seitdem hat sich meine Ansicht über das israelische Transportwesen zwar nicht grundsätzlich geändert, aber: Aber es gibt ein paar neue Anekdoten, die ich erzählen kann. Aber ich habe viel mehr Gelassenheit gelernt. Aber irgendwie funktioniert es dann doch ganz gut.

Aber von vorne:

Der Tag, an dem ich den Beitrag ursprünglich im Bus schreiben wollte, war der Tag, an dem wir von der ersten Farm zur zweiten Farm fahren. Natürlich und standesgmäß mit dem Bus. Eine Zwischenstation machen wir in einer Stadt namens Bnei Brak, um unsere Volunteer-Visa zu bekommen. Das ist aber noch mal eine ganz andere Geschichte… Von Bnei Brak wollen wir dann in den Norden des Landes fahren, nach Galiläa. Dort müssen wir bis 18:00 Uhr sein, da die neuen Gastgeber einen Termin am Abend haben. Die Fahrt soll je nach Verbindung zwei bis zweieinhalb Stunden dauern. Da wir als Abfahrtszeit etwa 14:00 Uhr anpeilen, sollte das ja auch kein Problem sein.

Denkste!

Der Betrieb des favorisierten Bus‘ sei geändert, das zeigt auch die Reise-App „Moovit“ bereits an. Wir sind uns nicht sicher, ob es mit der Baustelle zu tun hat, die wir unweit der Haltestelle sehen und gehen eine Haltestelle weiter. Dort kommt eben der Bus aber trotzdem nicht und so suchen wir uns aus den Vorschlägen der App eine Alternative. Diese kommt zwar, aber die Reiselust ist auch nur von kurzer Dauer, denn nach zwei Haltestellen stottert der Motor und das Gefährt kommt zum Stehen. Da kaum einer Englisch spricht, gestikuliert sich Franzi durch die Situation – und während sie noch mit einer Gruppe orthodoxer Jugendlicher versucht zu klären, was der Stand der Dinge ist, sieht sie den Bus den wir ursprünglich nehmen wollten. Mit viel Gewinke kriegt sie ihn zum Stehen und so können wir die Fahrt zwar mit einiger Verspätung aber zumindest von der Strecke her wie geplant fortsetzen.

Nach dem morgendlichen Stau und den motorbedingten Schwierigkeiten dauert die Fahrt nun schon eine ganze Weile. An die Gastgeber wurde kommuniziert, dass es immer später wird. Noch jedoch haben wir das Gefühl, dass wir, wenn auch knapp, so doch aber noch vor der anvisierten Deadline ankommen werden. Noch vor der nächsten Möglichkeit zum Umsteigen fährt der Bus auf offener Strecke allerdings rechts ran. Ein Blick durch den Bus offenbart, dass wir die letzten Fahrgäste sind. Der Busfahrer erklärt im gebrochenen Englisch, dass er eine 12-Stunden-Schicht hatte und er jetzt keinen Meter mehr fahren werde. Es sei ein Ersatzfahrer angefordert aber er wisse auch nicht, wann der genau kommen werde… So jedenfalls schaffen wir es nicht bis 18:00 Uhr zum Ziel. Wir verständigen die Gastgeber und fahren von unserem Standort aus mit drei weiteren Bussen nach Haifa, wo wir die Nacht verbringen und am nächsten Tag ohne größere Hindernisse auch die neuen Gastgeber erreichen.

Trotz dieser wirklich sehr schief gelaufenen Reise würde ich immer noch sagen, dass das Reisen in Israel mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut funktioniert. Das hat nach meiner Einschätzung ein paar Gründe: zum einen ist das Land klein, sodass sich selbst lange Busfahrten auf ein paar Stunden beschränken. Darüber hinaus gibt es z.B. um Tel Aviv herum auch extra Fahrbahnen, die Bussen und Fahrzeugen mit mehreren Insassen vorbehalten sind. Auch das hilft beim schnelleren Vorankommen. Dadurch, dass das Angebot auch angenommen wird, scheinen sich auch sehr gute Preise zu ergeben. Selten zahlen wir deutlich mehr als zehn Euro um von A nach B zu kommen. Für die Fahrt von Tel Aviv in den Süden haben wir zum Beispiel weniger als fünf Euro gezahlt. Der Preis unterscheidet sich je nach gewählter Strecke und je nach gewählter Busgesellschaft allerdings schon, jedoch haben wir noch keine Möglichkeit gefunden, den Preis vor Abfahrt irgendwo einigermaßen verlässlich nachzuschlagen.

Grundsätzlich kann ich also jeden Reisenden in Israel nur ermutigen, sich auf das Abenteuer „Öffis“ einzulassen. Man sollte etwas Zeit einplanen, da grade die Busse nicht exakt fahren und die angegebenen Zeiten meist eher Richtwerte sind. Aber ankommen wird man in den meisten Fällen schon wie geplant. Beachtet werden muss natürlich, dass in der Zeit von Freitag Nachmittag bis Samstag Nachmittag in der Regel keine Öffentlichen fahren, da auch sie die Shabbat-Ruhe beachten. In Tel Aviv wiederum gilt das aber nicht. Aus eigener (leidvoller) Erfahrung kann ich auch sagen, dass der ersten Bus am Samstag Abend voll sein wird, da dann viele wieder zurück reisen. Wo auch immer dieses „zurück“ liegen mag.

Für das einfachere Bezahlen hat Israel vor längerer Zeit ein System namens „Rav Kav“ eingeführt. Die „Rav Kav“ ist eine kreditkartengroße Karte, auf der man Guthaben speichern kann und mit der der Bus oder die Bahn bezahlt werden kann. Das funktioniert in den meisten Bussen auch ganz gut – unser Pech war, dass natürlich just der erste Bus, der uns fahren sollte, die Rav Kav nicht akzeptierte. So sind wir die ersten Meter in Israel tatsächlich auf Kulanz des Fahrers gefahren. Es blieb dann aber auch der einzige Bus, der die Karte nicht akzeptierte. Darüber hinaus werden die Fahrkarten direkt auf der Karte gespeichert, sodass neben dem Zusammensuchen von Kleingeld auch das lästige Hantieren mit einem Zettel entfallen könnte, wenn es konsequent gemacht werden würde. Darüber hinaus kann man mit NFC und einer entsprechenden App die Karte auch über das Handy wieder mit Guthaben aufladen, die Fahrdaten auslesen und dergleichen mehr. Ich fand in der Zeit, in der meine Karte funktionierte diese im Zusammenspiel mit der App echt gut und praktisch.

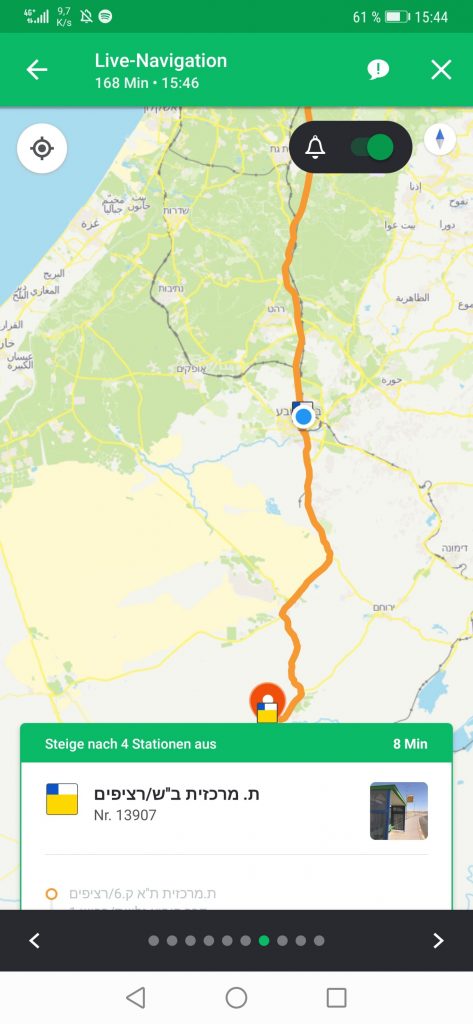

Eine weitere App, die beim Reisen mit den Öffentlichen unverzichtbar ist, ist „Moovit“. Sie erleichtert das Reisen im Land ungeheuer. Zwar kann man keine Tickets kaufen, wie man es beispielsweise von der Bahn-App kennt, dafür sucht die App unabhängig vom Betreiber die beste Verbindung raus und reagiert auch bei Verspätungen oder Ausfällen gut. Per GPS-Tracking wird dann die Reise verfolgt und es gibt rechtzeitig vor der ausgewählten Haltestelle einen Hinweis, das man aussteigen muss. Auch Umstiege werden durch die App gut angeleitet und die Laufwege, falls es welche gibt, gut angezeigt.

Ich fand das Reisen mit den Bussen in Israel jedenfalls recht einfach und angenehm, auch wenn es von Zeit zu Zeit zu einigen unvorhersehbaren Abenteuern führte.